BLOG ブログ

【知の深化】なぜ、商船三井は「帆」の船にかけるのか

- 環境負荷低減

2022年09月30日

~News Picks Brand Design~

商船三井の「知の深化」

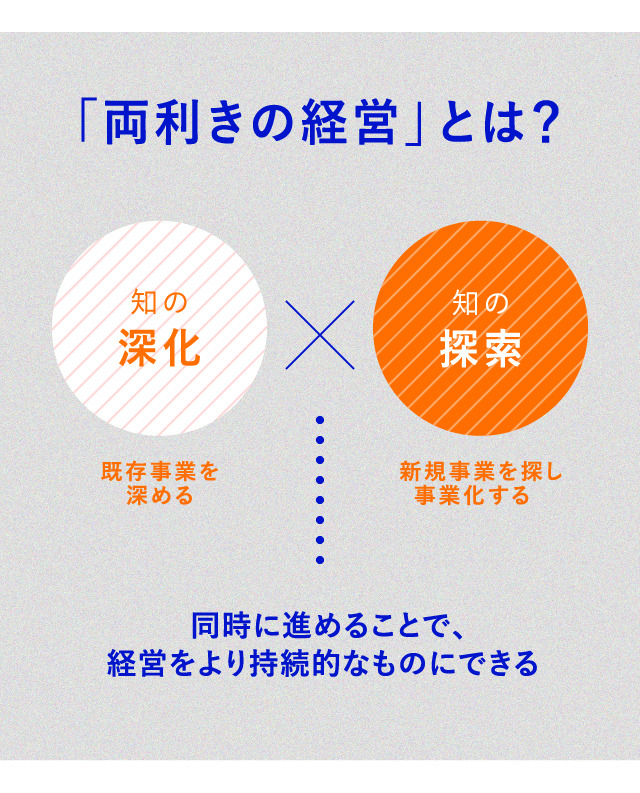

企業が求めるイノベーションにおいて、その経営手法の新たな“王道”ともいわれる「両利きの経営」。

両利きの経営とは、「深化」と「探索」の「二兎」を追う戦略によって、未来を切り拓いていくことを意味する。

既存事業を深める「知の深化」と、新規事業を探し事業化する「知の探索」を同時に進めることで、経営をより持続的なものにできる。

しかし「言うは易く、行うは難し」だ。双方をバランスよく両立させるのは、簡単ではない。

そんな両利きの経営を、意欲的に実践しようとしている企業がある。それが大手海運会社・商船三井だ。

同社の21年度の連結経常利益は、過去最高を記録。2022年3月期決算によると、売上高1兆2693億1000万円。純利益は7088億1900万円となり、前年同期比で687.1%増となった。

特に新型コロナウイルスの影響による物流需給の逼迫によって、運賃高騰が長期化。

そこに円安が進んだことで、輸送契約の多くがドル建てで行われる海運業の業績を、さらに押し上げる形となり、利益の急拡大を後押しした。

もちろん時勢の影響はあるが、まさに海運業というビジネスを起点としながら、それを「深化」させ、長年続けてきた結果といえるだろう。

しかし、同社は好況な海運業だけでなく、「マングローブ再生・保全事業」や「CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)事業」など、新規事業も積極的に展開している。

さらに好業績を続ける、海運業という従来のビジネスにおいても「知の深化」を求め続ける。

それが、今年まもなく運航が始まる「硬翼帆(こうよくほ)」を搭載した貨物船だ。

硬翼帆とは、布ではなく硬い素材を使った帆のこと。大型商船に硬翼帆を搭載して航行すると、GHG(温室効果ガス)を大幅に削減できるという。

船舶用のエンジンが主流の時代でありながら、そもそも帆船は商船、つまりビジネスとして成り立つのか。GHG削減効果はどのように生まれるか。関係者の証言をもとに、ひもといていく。

|

▼INDEX |

| 商船三井の「知の深化」 |

| 「13年越し」のプロジェクトが実現 |

| なぜ「帆」を使うのか |

| 海運では「1%」の重みが違う |

| 帆のついていない船が「時代遅れ」になる |

「13年越し」のプロジェクトが実現

2018年4月、海事分野に関する国連の専門機関「国際海事機関(IMO)」は、GHG排出削減戦略を採択し、以下の目標を掲げた。

「2050年までに、船舶からのGHG排出総量を、2008年比で50%削減する。そして今世紀中に、GHG排出ゼロを達成する」。

海運は、重量ベースで世界貿易の9割強を担う、重要な輸送インフラだ。

一般社団法人日本船主協会によると、世界の商船は約12万隻もあり、そのCO2排出量は世界で6番目の排出国であるドイツに匹敵する。

つまり、これから海運ビジネスを続けていくためには、GHG排出量をどう減らすかがカギになる。

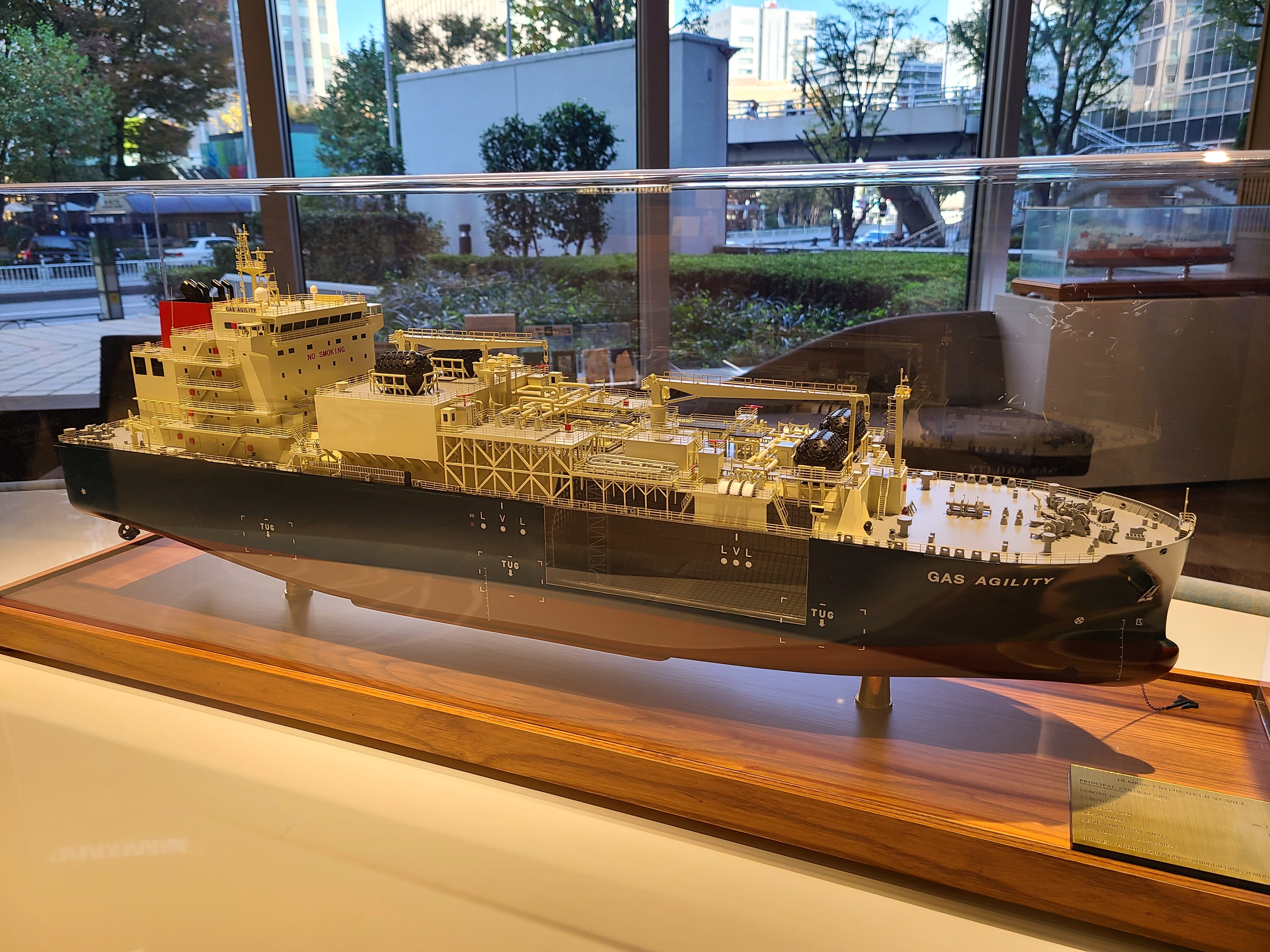

そんな現状に光をもたらすのが、硬翼帆を活用した、商船三井の帆船プロジェクトである「ウインドチャレンジャープロジェクト」だ。

主導するのは、海運大手の商船三井と、長崎を拠点とする造船会社・大島造船所。

ウインドチャレンジャープロジェクトは、2009年に東京大学の主宰で始まった産学共同研究プロジェクト「ウインドチャレンジャー計画」が発端となった、13年越しのプロジェクトである。

同計画の発案者は、商船三井のOBであり、当時東京大学特任教授を務めていた大内一之氏だ。

現在は商船三井と大島造船所が中心となり、実装プロジェクトとして発展的に引き継いでいる。

そして2022年10月、その硬翼帆を搭載した大型貨物船がついに竣工する。

なぜ「帆」を使うのか

商船三井で同プロジェクトを担当する杉本義彦技術部長は、こう明かす。

「なぜ帆船を、高い安全性と定時性が求められる大型商船として運用できるのか。それは、帆の力だけでなくエンジンも動力として使う、いわゆる“ハイブリッド船”だからです」(杉本氏)

ウインドチャレンジャープロジェクトをはじめとした、船舶からのGHG排出削減技術の開発・導入プロジェクトの責任者。趣味はボウリング、ソフトボール(スローピッチ)。座右の銘は「継続は力なり」

ウインドチャレンジャープロジェクトをはじめとした、船舶からのGHG排出削減技術の開発・導入プロジェクトの責任者。趣味はボウリング、ソフトボール(スローピッチ)。座右の銘は「継続は力なり」

そもそも、商船はあらかじめ航行スケジュールをある程度定める必要がある。そのためには、一定範囲内の速度で進まなければならない。

それを前提にすると、帆だけで進むとなる場合、商船としての活用が非常に困難になる。

ウインドチャレンジャープロジェクトの商船は、通常の商船と同様にエンジンを使って航行しつつ、風が弱まればエンジンに頼る比率を上げ、風が強まれば帆によって推進力を上げる。

「つまり、その時々の風力を上手く活用しながらエンジンの出力を減らし、燃費を向上させることが、硬翼帆を使う目的となります」(杉本氏)

その硬翼帆の高さは最大で54m、幅は15mにもなる。それほどの大きな帆を搭載するとなると素材や仕様が重要なポイントになる。

同プロジェクトの広報や知財管理を担う水本健介氏は、こう解説する。

「硬翼帆には、GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)という素材を採用しています」(水本氏)

プロジェクトの事務方として、広報業務や知財管理業務などに就く。趣味はStand Up Paddle board(SUP)で、鎌倉や葉山周辺の海を年間800kmほど漕いでいる。

プロジェクトの事務方として、広報業務や知財管理業務などに就く。趣味はStand Up Paddle board(SUP)で、鎌倉や葉山周辺の海を年間800kmほど漕いでいる。

座右の銘は「人を冒さず人に冒されず」(米内光政)

GFRPは、弾性率が低いプラスチックに、弾性率の高いガラス繊維を強化材として混ぜたもので、大まかにいえば、しなりが利いて折れにくい。そして、非常に軽いのが特徴だ。

「GFRPの採用で硬翼帆の大幅な軽量化が実現し、推進やコントロールが容易になる。大型貨物船にGFRPを大規模に使うのは、世界初となります」(水本氏)

しかし、それほどの大きな帆をもった商船は、海運ビジネスにおいて例外中の例外だった。

まず、基本的に商船は荷物を積んで、運び、荷降ろしが必要になる。そのためには各国や地域が定める港湾ルールを遵守しなければならない。

特に、硬翼帆は荷降ろしなどの作業に支障をきたす可能性があるので、コンパクトにする必要があった。

そのため、入港時や狭水道(海で陸地が両側に迫って狭くなった通路)を通過中には、帆は縮み、荷役や船員の視界の邪魔にならないように制御する。

従来の帆船の場合、乗組員は帆を操作する特別な技能を有している必要があったが、ウインドチャレンジャープロジェクトでは、その能力は必要ない。

硬翼帆の場合、操作システムにより全自動で「回転」と「伸縮」を制御できるからだ。

同チームで技術面を担当する若林陽一氏は、このシステムをもって、様々なルールがある国内外の港湾管理者に説明するべく東奔西走。それをもとに、硬翼帆に改良を重ねていった。

プロジェクトの技術担当。デザイン面の確認や工事の進捗管理などを行う。

プロジェクトの技術担当。デザイン面の確認や工事の進捗管理などを行う。

好きなものは、甘いもの、ゴルフ、ゲーム。座右の銘は「人間万事塞翁が馬」

「硬翼帆の長さは4段階で伸縮ができ、180度の回転が可能です。入港する際はもちろん、風向や風速に合わせて、帆の角度・高さも自在に調整できます」(若林氏)

また、硬翼帆を使った航行をより効率化するために、「帆」以外のテクノロジーにも注力する。その一つが「Weather Routing System」だ。

風向きを読みながら、風力を最大限に利用するルートを提案するシステムで、燃料使用量やGHGの排出を一層抑えられる。

「これまでも、荒天を避けるためのシステムはありましたが、そこに燃費向上の要件も加えたプロジェクト専用のシステムを開発しました」(若林氏)

海運では「1%」の重みが違う

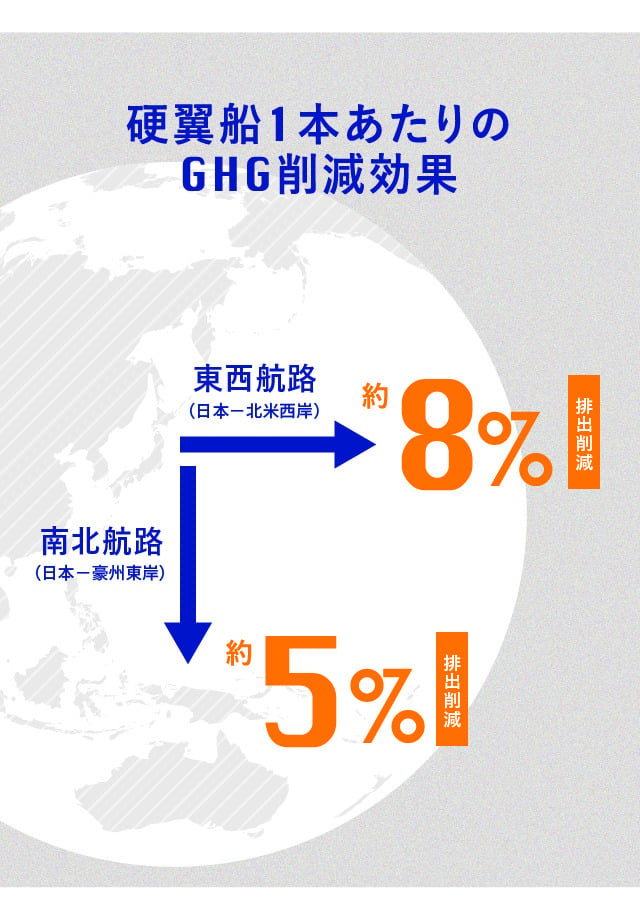

では、こうした数々の技術と工夫が投じられた硬翼帆やシステムを活用することで、実際にGHGはどのくらい削減されるのだろうか。

同プロジェクトでは、以下のような削減量を見込んでいる。

もし「その程度?」と思ったのであれば、それは早計である。

そもそも大型商船は、航行のために莫大なエネルギー量が必要。1日に「数十トン」といったレベルで燃料を消費するのが普通だ。

つまり、大型商船でGHGを1%削減しただけでも、相当な量の重油を節約できる。

「実は、エネルギー消費量の多い海運業界では、以前より各社がGHGを削減するために、ありとあらゆる手段を講じて、工夫をしてきました。

たとえば船体のデザインを変えるのはもちろん、塗料を変えたり、エンジンやプロペラを改良したり……。

それらの努力により、1隻あたりのGHG排出量削減は、限界まで進んでいる状態です。したがって『1%』の燃費を改善するためには、相当な労力とアイデアが必要になります」(杉本氏)

つまり、帆を1本立てるだけでGHGの排出量が5%、8%削減される硬翼船は、ビジネスの視点においても、相当なインパクトを与えるといえる。

「同業界の方々には驚かれることも多くて、『そんなに効果があるんですか?』とか『言い切っちゃって大丈夫なんですか?』なんて聞かれます(笑)

手前味噌ですが、それくらい海運業界においては大きなイノベーションになると自負しています」(水本氏)

さらに着目したいのが、硬翼帆は1本だけでなく、貨物船の形状によって2本、4本、6本と複数搭載できることだ。

帆を2本立てれば、効果もそのまま2倍に……とはいかないが、帆の数を増やすほど、より高い燃節効果を得られるという。

「1隻を作って終わりではなく、硬翼帆の可能性ももっと広げていきたい。将来的には、複数本の硬翼帆を立てた船を、5隻、10隻と増やしたいと考えています。

その先は、外販にも注力していく予定です。実は、硬翼帆はオーダーメイドではなく、タイプごとに部品を共用することで大量生産できる設計になっているんです。

今後は軽量化をさらに進め、単価を下げられれば、よりビジネスの可能性が広がっていくはずです」(杉本氏)

帆のついていない船が「時代遅れ」になる

なぜ、商船三井は、一見奇想天外なプロジェクトにチャレンジし、実用化までこぎつけられたのか。

杉本氏、水本氏、若林氏らウインドチャレンジャープロジェクトのメンバーは口を揃えて語る。

「近年の商船三井は、研究開発に関しては『面白いことをやりなさい』と、背中を押してくれますね。とりあえず『やってみなさい』、と。

そういった気運もあり、ウインドチャレンジャープロジェクトも含め、研究の許可が下りないことは、周囲では見かけませんね。

その背景には、海洋保全に対する一種の矜持があると思います。我々、商船三井はずっと海でビジネスをしてきたし、これからも引っ張っていく。

そのためには、使うだけでなく、未来にこの青い海を残さなければならない。そんなプライドがあります」

同社は2021年6月、総合海運会社として世界で初めて、2050年にカーボンニュートラルを目指す環境戦略「商船三井グループ環境ビジョン2.1」を発表している。

その目標に向け、LNG燃料船の就航や洋上風力発電事業といった取り組みを、積極的に進める。ウインドチャレンジャープロジェクトも、その目標を達成するためのカギとなる。

「『帆船なんて時代遅れ』ではなく、『帆のついていない船なんて時代遅れ』と言われる世界をつくることが、我々のゴールです」(水本氏)

日本だけでなく、世界においても、2050年はカーボンニュートラルを実現するマイルストーンとなる。

そこでは、海洋を無数の帆船が行き交っている。きっと、そんな未来が実現するはずだ。

==

執筆:田嶋章博

撮影:濱田紘輔

デザイン:吉山理沙、月森恭助

編集:海達亮弥

News Picks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

==

オススメ記事

2021年03月10日

- エネルギー

2022年06月28日

- 海運全般

2021年04月13日

- 海運全般

2025年04月21日

- 海運全般

2020年09月02日

- 海運全般

最新記事

2025年12月24日

- 海運全般

2025年12月15日

- 環境負荷低減

- 海運全般

2025年12月01日

- 環境負荷低減

- 海運全般