BLOG ブログ

海運業界的視点でアフリカを分析する(2)

- マーケット分析

2021年01月25日

前回はアフリカの歴史、経済構造から資源貿易を中心に今後の発展やビジネスポテンシャルを考察しました。資源輸出はアフリカ各国にとって貴重な収入源ですが、資源価格はボラティリティーが高く、経済成長の不安定さの要因にもなっています。今回は、今後のアフリカの成長のカギを握るといっても過言ではない農業に焦点をあて、海運をはじめとする物流とのかかわりを考察します。

前回のブログはこちらから:海運業界的視点でアフリカを分析する(1)

-

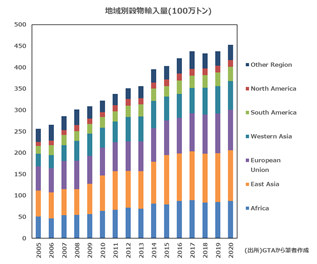

アフリカの成長において農業がカギになる理由

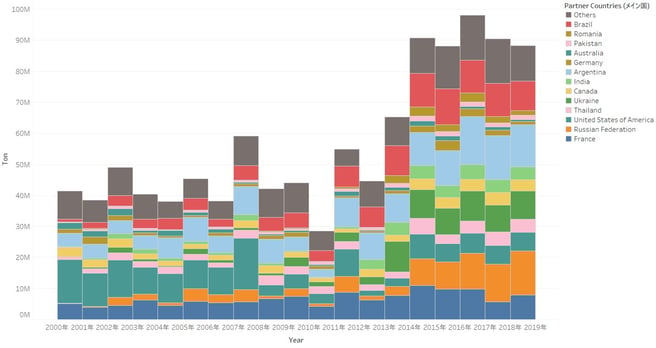

アフリカの農業は、GDPの約20%、雇用の60%を占める主要産業です。農業従事者の多くは零細農家で、十分な農業知識や技術を有しないまま、過剰農耕による土壌肥沃度の低下、異常気象にも悩まされてきました。具体的な生産性向上の策をとらないまま、輸入に依存してきたため、人口増加に伴って食料輸入が増加傾向にあります。(下のグラフを見ると)アフリカの穀物の輸入量は全世界の穀物輸入量の20%程度を占め、東アジア地域(東南アジア諸国を含む)と変わらないレベルまで増加してることがわかります。

-

2050年にはアフリカの人口は世界の4分の1を占めるとも言われており、増え続ける人口を賄うため、農業生産性の向上が今後のアフリカの成長に不可欠です。コロナ禍で食糧安全保障の重要性が再認識される中、国内の自給率を上げ、農業の収益性を拡大させることがアフリカの持続可能な成長に必要となってくるのです。

- (地域別穀物輸入量の推移。HSコード(1001~1008)で抽出。

- 主に米、トウモロコシ、小麦。大豆は含まない。

- 尚、東アジアは東南アジア諸国を含む。)

農作物はどのように輸入されている?

全世界の穀物輸入量の20%を占めるアフリカですが、何を、どの国から輸入しているのでしょうか。下図は、アフリカにおける穀物の輸入先を示したグラフです。輸入している主な穀物(主要輸入先)は、小麦(フランス、ロシア、米国)、米(インド、タイ)、トウモロコシ(米国・アルゼンチン)、大豆(米国・アルゼンチン)、砂糖(ブラジル)などということがわかります。

(アフリカの穀物(小麦、トウモロコシ、コメ、大豆、砂糖)輸入先 (FaoStatより作成))

また、これらの穀物は、主にバルカー(ばら積み船)やコンテナ船で運ばれています。コンテナは袋詰めにされた穀物を積載する場合が多いですが、バルカーは、穀物以外にも石炭、セメント、各種鉱物など、様々な貨物を、”ばら”で運ぶ船です。そのため、食料である穀物を運ぶ場合は、前の貨物の確認、ホールド(貨物を積む船倉)の入念なクリーニング、および、穀物を積める状態であるかのホールド検査が厳しく実施されています。クリーニングでは、SweepingやWashingはもちろんのこと、錆取りや、ペインティング、ホールド内の乾燥なども行い、穀物を安全に輸送するための対策を行っています。

(コメの荷役の様子。出典:Port Authority of Abidian HPより)

(コメの荷役の様子。出典:Port Authority of Abidian HPより)

さらに上のグラフからは、2015年ごろから穀物輸入が増加していることがわかります。干ばつや都市化などの要因もありますが、資源ブームでアフリカ諸国の購買力が増したことも背景の1つと考えられます。(穀物価格の上昇が起こった場合)価格の上昇に引きずられ、高いインフレにつながりかねません。物価高は賃金水準にも影響を与え、労働力の面での競争力をそぐことになります。生産性の高い農業を育成し、多くの農業従事者が恩恵を受けることがアフリカの成長につながるのです。

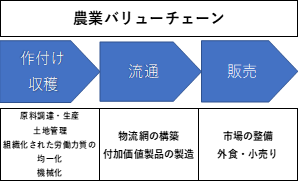

2013年に世界銀行が発表した報告書「成長するアフリカ」では、アフリカの農業ビジネスは2030年までに1兆ドル規模の食糧市場を生み出す潜在力があるとされています。TICAD7(2019年8月開催)でも、食料安全保障を確保し、生活を改善し、アフリカの経済成長と多角化を加速させるため、より高品質で高付加価値な製品を推進し、バリューチェーンを発達させること、また、それにより農業の構造転換を支援することが再確認されており、農業をカギとした成長が期待されています。

農業バリューチェーンにおけるスタートアップ企業の活躍

農業は生産から加工や販売まで含めてフェーズが多く、市場も多岐にわたる一方、バリューチェーン全体がつながらないと拡大しません。クリアすべき課題が非常に多いように見えますが、今現地農家のデジタルサービスへのアクセスが増加しており、デジタル化が成長のカギを握るとも言われています。次項では、農業のフェーズを作付け・収穫、流通、販売の3つのセグメントに分け、各フェーズの現状と課題やそれに取り組むスタートアップ企業の動きを考察します。

生産性が低い理由

-

アフリカの農業従事者の多くは、小さな土地を持ち、そこで自分と家族が食べるものを自給自足して、多くの現金を必要としない暮らしをしています。そのため、自分たちが管理できる範囲までしか規模を大きくできず、降雨のタイミングにあわせて、人力で畑を耕します。専門知識を持つ人材も不足しているため、肥料や機械の導入も遅れており、生産性が高まっていません。

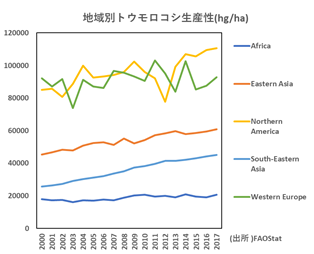

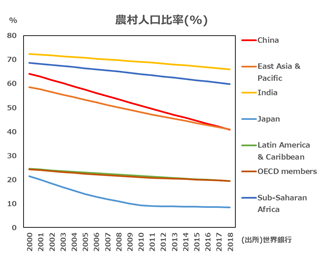

収穫も、作物のサイズや質の均一化、保管といったプロセスが行われていない点や、トラクターなどの機械が使われない点などが生産性の上がらない要因の一つとなっています。例えば、東アフリカの主食の一つであるトウモロコシの生産性は、農村人口比率に比べ、大きく劣っています。(下図)

- (アフリカの農村人口比率はインドの次に高い)

- こうした状況を改善するため、スタートアップ企業が動いています。ナイジェリアやコートジボワールでは、ドローンを使った肥料・農薬散布を行う会社が登場したり、灌漑施設をAIで管理する会社がチュニジアで起業されています。このような、いわゆるアグリテック関連のスタートアップだけでなく、ケニアではWeFarmと呼ばれる、携帯電話のSMSを利用して世界中の農家同士で質問や助言、専門家への相談をすることができるサービスが利用されています。WeFarmは、種子や肥料などの農業資材や農具を扱う業者等も紹介してもらうこともできる仕組みになっており、これまで情報アクセスが限られていた農業従事者のノウハウ蓄積、生産性向上に役立つと期待されています。

輸送インフラの充実化

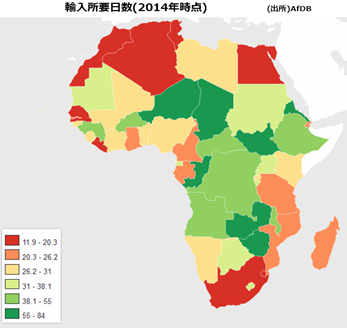

農地や販売市場へのアクセスのためにも流通経路の役割を果たす輸送インフラは必須です。多くの鉄道・幹線道路が旧植民地時代に建設・整備されましたが、独立後の各国の維持管理不足により、多くのインフラの状態が悪化しています。その影響により、特に内陸部では、輸入品が届くまでに2か月近くの日数がかかっていることがわかっています(下図)

(各国別輸入にかかる日数。内陸部に行くほど時間がかかっている)

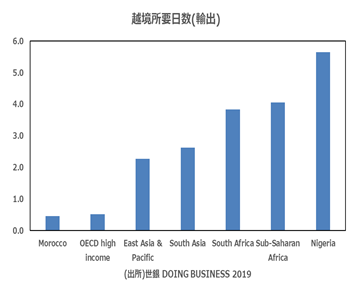

港湾設備においても、全般的に国際貿易量の増大に対応できていないところが多く、設計能力の限界を超えたものや、限界に近づいているものもあり、アフリカの成長を阻害しかねない要因の一つとなっています。こうした問題を解決するため、JICAなどはクロスボーダー交通インフラ(CBTI) 開発の支援等を行っています。CBTIとは、複数国に跨る越境交通に必要なインフラのことで、ハード、ソフトを包括的に含むインフラです。アフリカ以外でもアジアの各地域で導入されています。

中でも注目されているのがワンストップボーダーポスト(以下OSBP)です。OSBPは両国の国境施設を1つに統合するか、どちらか一方の国にだけ手続き場所を設ける通関運営方式でJICA等が導入を援助しています。OSBPが設置されたタンザニア~ルワンダ間では貨物の通関所要時間が9時間から2時間に短縮(JICA試算で年間約140万ドルの輸送費用削減)、ザンビア~ジンバブエ間は、4~5日の国境通過時間が、数時間~3日程度に短縮されるなど、輸送費用の低減につながっています。また、CBTI支援の一環として港湾開発も行われています。2016年にはケニアのモンバサでコンテナターミナルが拡張されたり、直近では豊田通商がアンゴラの港湾開発に参画したりと、日本企業のノウハウが求められている事例が多くあります。

さらに、一連の輸送作業のデジタル化を目指すスタートアップ企業もあります。コートジボワールでは輸送経路と運送会社情報を一元管理し、貨物とマッチングさせるサービスを始める企業が登場していますし、モロッコや南アフリカなどでもアプリを使って運送業者と荷主をマッチングさせ、運送費の計算をはじめとする運送手続きや履歴管理をデジタルで行うサービスが登場しており、デジタル化による輸送の効率化に向け動いています。

(主に通関手続きによる越境所要日数。アフリカが圧倒的に多い)

販売

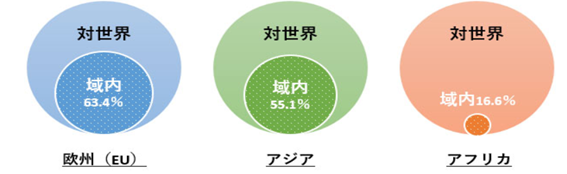

農産品の売買を行う市場整備が最後の課題です。なかでも消費市場の発展が鍵となります。近年、アフリカにおいて、確実に都市化が進行していますが、人口の大半が農村に居住しているため、どうしても市場が形成されづらいと見られています。こうした経済規模の小さい国々やエリアが経済を発展させ消費市場を作っていくためには、地域的に統合された一定規模を有する経済圏を作り出すことが必要です。その為アフリカには多くの経済共同体があり、特に、植民地時代などの歴史的背景から、域内よりも欧州をはじめとした域外との貿易比率が高い特徴がありました。しかし近年では、域内連携としてアフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)の拡大が期待されています。AfCFTAは、アフリカ域内の物品関税の撤廃、サービス貿易や投資の促進を盛り込んだ自由貿易協定(FTA)です。域内全55カ国・地域が参加した場合、人口(2018年)は12億人超、名目GDP値(2017年)の総額は2兆2,000億ドルで、世界最大規模の共同体となり、市場の形成に重要な役割を果たすと考えられます。

欧州、アジア、アフリカの域内輸出比率(JETROより)

-

成長市場アフリカで人々の生活を支えるために・・

農業を通じ生み出される新しい価値の創出、経済成長の可能性、感じていただけたでしょうか。現実には、いまだ多くの国々は、厳しい食料事情と貧困という社会課題を抱えており、コロナ禍において、格差の拡大も顕在化してきています。厳しい現実ではあるものの、貿易やデジタルの活用で、課題解決の余地は、まだまだありそうです。今後のアフリカの農業発展のために、当社では、エネルギーの安定供給やロジスティクス分野での貢献に加えて、新しい取り組みも始動しています。日本の中古農機を活用して、生産性向上に寄与できるのではないか・・等、事業を通じて、ビジネスだけではない、社会課題の解決も視野に入れながら、世界経済の発展に寄与していきます。

電力安定供給のため、アフリカで展開している発電船事業はFSRUサービスページに掲載しています。

オススメ記事

2021年03月10日

- エネルギー

2022年06月28日

- 海運全般

2021年04月13日

- 海運全般

2025年04月21日

- 海運全般

2021年05月14日

- エネルギー

- 環境負荷低減

最新記事

2026年02月10日

- その他

2026年01月26日

- 環境負荷低減

- 海運全般

2025年12月24日

- 海運全般